$54.53

- Hardcover

- 240 pages

- 225 x 294 mm

- ISBN 9781741741728

- English

- 2024

單純地寫實從來不是 René Magritte(雷內・馬格利特)作畫的目的,畫作毋寧是一種手段──向外能發人深省,對內自省本質時也不遺餘力,甚至熱烈質疑畫家造像的行為本身。

這位比利時超現實主義先驅的畫作中迷霧重重,從戴著黑禮貌懸空的男子,到掩在面紗之下反而更清晰的五官輪廓,乍看具象的每一筆都挑戰著人們的認知,以及現實與表徵間的疆界。在超現實主義巨擘手中,畫筆化為探頭,朝潛意識深處鑽去,又將創造出來的超現實情境與日常物品嫁接,異質的啟發在藝術世界烙下難以磨滅的印記。

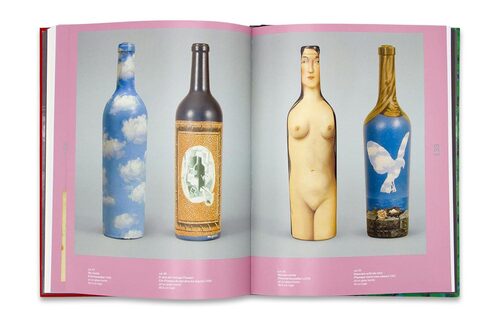

隨著大型回顧展在澳洲新南威爾斯美術館 (AGNSW) 登場,策展人 Nicholas Chambers 親自編輯、出版了專書《Magritte》,不僅收錄逾百幅來自公/私人收藏的複製畫,也附上難得一見的檔案資料、商業作品及攝影圖像,以深入淺出的邏輯全方位梳理 Magritte 藝術實踐的流變。

讀者不妨跟著 Chambers 的紙上導覽,一探 Magritte 求新求變的非凡才華;由藝術史學家 Xavier Canonne、休士頓梅尼爾收藏博物館策展人 Natalie Dupêcher、歷史學家兼策展人 Julie Waseige 撰稿的文章則聚焦於 1920 年代── Magritte 藝術養成階段的社交環、開始往歐洲大陸外發展後所獲得的迴響。一如 Chambers 形容「René Magritte 超愛惡作劇!其實他就是個搗蛋鬼啦」,本書探討起幽默元素當然也不馬虎;搭配書末的詳盡圖文年表,20 世紀最具代表性的藝術家的生平與職涯更一目瞭然。特別的是,除了四篇專文,書中還有一篇 1965 年為比利時電視台錄製的訪談逐字稿,細緻地剖析作品的美學基礎,同時將創作背後的社會與藝術背景納入考量。

René François Ghislain Magritte (1898 - 1967) 生於比利時列辛,父母分別為裁縫紡織商及製帽師,1910 年開始習畫,1912 年母親投河自盡,餘波在 Magritte 日後的創作中常若隱若現;自大學到甫出社會靠廣告設計為生的期間,相繼受未來主義、立體主義、象徵主義等浪潮感動;1926 年創作出第一幅超現實畫作,不幸失利的首場個展促使 Magritte 向外發展,陸續在巴黎、紐約、倫敦打響名號。

由於壯年時期與戰爭重疊,Magritte 一生的藝術風格曾受現實事件影響而多次擺盪,二戰期間因留在被占領的比利時,遂短暫轉向色彩明亮、筆觸自由的「雷諾瓦時期」;戰後和其他比利時藝術家連署《陽光普照下的超現實主義》宣言,力圖擺脫過往的暴力與悲觀;1947 年一度故意採用挑釁意味濃厚的野獸派風格,翌年底才重拾超現實主義。Magritte 回顧展曾在龐畢度中心、紐約現代藝術博物館 (MoMA)、大都會博物館⋯⋯等歐美各大場館登場。1967 年,Magritte 死於胰臟癌,身後留下《人子》、《形象的叛逆》、《人類的境況》、《三度空間》⋯⋯等代表作,無論對普普藝術、極簡藝術或觀念藝術界都影響深遠。